2024/08/20

「Hong Kong LEI – Cover Story」は、香港で輝いている人をご紹介するシリーズ企画です。当記事は、健康と食の安全をお届けする Tasting Table Japan Premium より当企画への賛同と協賛をいただき制作しています。

香港雑貨の歴史を綴ることが、香港へのお礼です

IG:@mkkhk2

書籍情報:『香港百貨』(誠文堂新光社)

聞き手:紅磡リンダ、Hong Kong LEI 編集部

編集:深川美保

撮影協力:上環「幸福玩具店」オーナー、莊慶輝さん

撮影補助:松本朔

目次

〈1997年、返還後の香港の姿を見たかった〉

〈1冊の本を道しるべに〉

〈香港への感謝と、香港からの感謝〉

〈久米さんへの3つの質問〉

〈1997年、返還後の香港の姿を見たかった〉

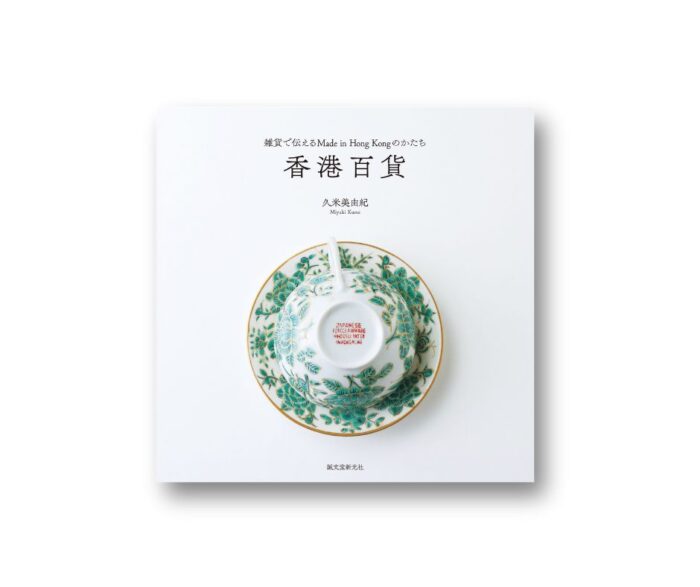

6月12日に日本で発売されたばかりの1冊の本、「香港百貨」。ページをめくると、工業製品と呼ぶには温かみがありすぎる、ちょっとレトロな香港の日用品が並ぶ。香港の人たちに愛されつつも、時代の流れとともに消えつつある、もしくは消えてしまったものばかりだ。これらの雑貨を収集したのは著者でもあるフォトグラファーの久米美由紀さんだ。

久米美由紀さんの著書『香港百貨』(誠文堂新光社)

久米美由紀さんの著書『香港百貨』(誠文堂新光社)

自宅に膨大な香港雑貨のコレクションを持ち、著書は200ページ近くにも及んだ。これだけ香港雑貨を収集しているのだから、さぞかし香港がお好きなのだろうと察するが、実際は、最初から香港に一目ぼれ、というわけではなかったようだ。

「家族の仕事の都合で香港に引っ越してきた1994年当時、しばらくは、なじめず過ごす毎日でした。でも、日本へ帰国というタイミングで香港に残る選択をしました。この年はちょうど、香港がイギリスから中国に返還される年。歴史もイギリスも好きだったので、自分の目で返還の瞬間を見て、イギリス領じゃなくなっていく変化の中に身を置きたいって思ったんです」

香港に住み続けるならと、久米さんは思い直した。「苦手なままでいても香港は変わらないのだから、自分が変わってみよう。香港の好きな点を発見しようと思いました」。

歴史好きなだけに、「古いものはないのかな」と上環のキャットストリートを歩いたが、お土産ものには心惹かれなかった。次に「食器も好きだな」と生活用品店に入ってみた。そこで見つけたのは、中国製のポットだった。昔、学生時代に訪れた中国で見つけ、気に入ったにもかかわらず購入しなかった品だ。久米さんは懐かしい再会を喜び、それを購入した。これを皮切りに、久米さんは自分の感性のアンテナに引っかかる雑貨を購入することにした。雑貨コレクションの始まりだ。

〈1冊の本を道しるべに〉

ほどなくして、「せっかく香港に長居することにしたんだから、香港の物が欲しいな」と思いいたる。久米さんが「メイド・イン・ホンコン」の製品で最初に購入したのは、駱駝(キャメル)のポットだ。「ある日、新蒲崗(サンポーコン)の工場街のお店で見つけて。『やっぱり香港製造あるじゃん』って嬉しくなりました」。

駱駝(キャメル)のポット。1940年代に創業、戦後の香港とともに成⾧した香港が誇るブランドの一つ。 (『香港百貨』より)

駱駝(キャメル)のポット。1940年代に創業、戦後の香港とともに成⾧した香港が誇るブランドの一つ。 (『香港百貨』より)

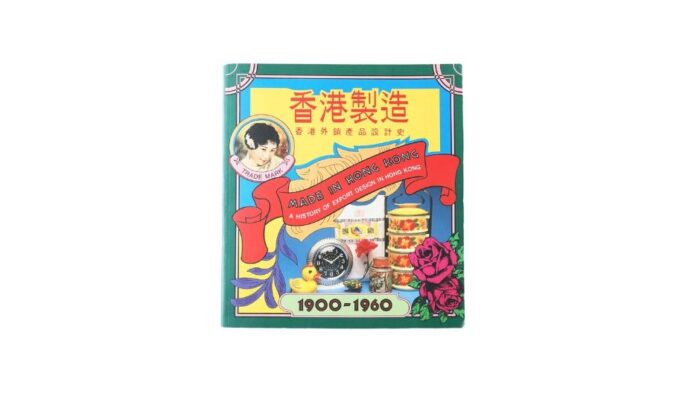

しかし、なかなかその次が見つからない。なぜなのか。そう思うなか出合ったのが、英国の工業デザイナー、マシュー・ターナー氏の1980年代の著書だ。香港でデザインを教えていた彼は香港製品に魅せられ、1988年に展覧会を開催した。彼女が手にしたのはその展覧会のカタログだった。この本を得たことで、久米さんは様々な香港製品の存在を知り、香港製品を自分のコレクションの主体に据えるようになった。

久米さんが大切にしている、マシュー・ターナー氏の著書『MADE IN HONG KONG – A HISTORY OF EXPORT DESIGN IN HONG KONG』(写真提供:久米美由紀)

久米さんが大切にしている、マシュー・ターナー氏の著書『MADE IN HONG KONG – A HISTORY OF EXPORT DESIGN IN HONG KONG』(写真提供:久米美由紀)

金融とサービス業が主産業である現在の香港からは信じがたいが、1950年から60年代にかけて香港は「世界の工場」として知られるほど製造業が盛んだった。しかし、久米さんが香港製の雑貨を探し始めた90年代後半は、製造コストが低い中国への工場移転もほぼ終盤を迎えて、香港製の雑貨は街から消えかけていた。

「1日の最初にその日に歩くエリアを定めて、見つかる限りの生活用品店に全部入る。この手法で、香港中しらみつぶしに探しました。当時はネットなどないので、自分の足で探すしかなかったんです。製品の底に刻印された『Made in Hongkong』 の文字を求めてひたすら探しました」

久米さんは、香港中の日用品店をくまなく訪ね、香港製品を探した。写真は、上環の「朱榮記」にて。(写真提供:久米美由紀)

久米さんは、自身は「収集家・コレクターではない」と言う。「収集家の方たちは、全部コンプリートするんです。例えば、1から10までシリーズがあったら、全部揃えるとか。わたしは自分がピンときたものでないと家に置きたくない」。

久米さんの、この「ピンとくる」は、美的センスの話に限らないようだ。「可愛いだけでもだめなんです。これはどこで作って、どういう物で、なんでこういう形なのかって気になってしまう。そういうことを知ることが、大好きなんですよ」。香港という土地でつくられた日用品がその造形に至った、その来し方を知ること。それが楽しいという。

香港製品のひとつ「粤東磁廠」の色絵磁器の絵付けは職人の手仕事による。日本の白い食器に香港で絵付けされ輸出された1950〜60年代のもの。(『香港百貨』より)

香港製品のひとつ「粤東磁廠」の色絵磁器の絵付けは職人の手仕事による。日本の白い食器に香港で絵付けされ輸出された1950〜60年代のもの。(『香港百貨』より)

〈香港への感謝と、香港からの感謝〉

香港雑貨を通じて、足しげく通う店の人に顔を覚えられ、蔵出しの品に出合えるようにもなった。久米さんにとって、香港雑貨との付き合いは、コツコツ手繰り寄せるようにしてつないだ、香港との縁でもある。一つひとつに対峙してきた軌跡をまとめたのが、『香港百貨』と言えるだろう。

コロナが蔓延し、外出を規制された時期、久米さんはこれまで知りえた知識を1冊にまとめようと思い立った。

「これらの雑貨についてわたしが知った大切な知識を伝えなきゃ、という気持ちが湧いてきました。『おしゃれな雑貨本』ではなくて、図鑑の本を書こうと思ったんです。雑貨のひとつひとつの背景にある客観的な事実や歴史を、記録として残すことが、これまでお世話になった香港に対してのお礼になればいいなと」

その思いは、実際に香港の人にも届いている。

「『香港百貨』はまだ日本でしか販売されていない、日本語の本なのに、香港の方がありがとうって言ってくださるんです。『過去の香港ではこんなにすごいもの、素敵なものを作ってきたんだって見せてくれた』って」

香港への、お礼の気持ちは確実に届いたようだ。久米さんと香港、いつの間にか相思相愛、両想いの縁に結ばれている。

プラスチック素材をつかった製品も、香港製の特徴。このソニックス社製のパンダ型ラジオは左目はチューナー、右目がボリュームになっており、意外なところに実用性が備わっているのも香港らしい。 (『香港百貨』より)

プラスチック素材をつかった製品も、香港製の特徴。このソニックス社製のパンダ型ラジオは左目はチューナー、右目がボリュームになっており、意外なところに実用性が備わっているのも香港らしい。 (『香港百貨』より)

〈久米さんへの3つの質問〉

Q1 『香港百貨』に掲載されている雑貨は、どんなにお金を積まれても絶対に売らないと思っていると想像しますが、一番売りたくないものはどの品でしょう?

売ることは考えたことがありませんでした。縁あって、わたしのところにやって来たもの。こういったものたちのストーリーを発掘して、シェアしたいという気持ちで本を書きました。

Q2 雑貨の他に収集しているものはありますか?

ありません。たとえば、ヴィンテージ商品の発掘作業などは好きでしたけど、これまで物を集めたことはありませんでした。

Q3 雑貨の収集以外の趣味はありますか?

以前は良く旅行やハイキングをしましたが、腰を痛めてしまったので控えています。山の中で腰痛をおこしたら、迷惑になってしまいますから。料理も好きで、料理人の香港人と食材を探して香港の田舎をよく尋ねます。

書籍情報:『香港百貨』(誠文堂新光社)

年内に『香港百貨』にまつわる展示会、イベントを企画中。詳細は、インスタグラムにて随時更新予定です。

Amazon.co.jpからはこちら

Hong Kong LEI (ホンコン・レイ) は、香港の生活をもっと楽しくする女性や家族向けライフスタイルマガジンです。

コメントをありがとうございます。コメントは承認審査後に閲覧可能になります。少々お待ちください

4 件の意見

It is not a matter of being lazy or not. It is the automatic translation that we cannot control. We have the option to either utilize this AI or forgo it, given our budgetary constraints. However, we choose to have it because we want to share wonderful stories with everyone, without the limitations of language barriers.

Miyuki Kune is a woman…why using He? Are moderator too lazy to change it too She?

Thank you very much for reading our article. It was originally written in Japanese, as we are a Japanese language digital magazine. We use AI translation as a support tool for those who are not able to read in Japanese. However, we understand that AI may not always provide precise translations. We appreciate your understanding.

Hi Why do you keep referring to Miyuki Kume as “he” in the entire article?