2025/09/28

大ヒットを記録した香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』(原題:九龍城寨之圍城)。この作品の元となった小説『九龍城砦』(原題:九龍城寨)シリーズを執筆したのがユー・イー(余兒)さん。シリーズの初巻は日本語に翻訳され、日本でも大人気を博しています。80年代の香港を舞台にしたこの作品、読み進めると香港ならではのアイテムがあちこちに登場します。はて、これらの要素は香港のリアリティーを演出してるの? それとも日本人には分からないふかーい文化的な意味があるの?……。うーん、気になる~。

……ということでHong Kong LEIでは、こんな疑問をずばりユー・イーさんに聞いて参りました! すると、作品に登場するアイテムやキャラクター名、料理などに香港の歴史的、文化的要素が込められていることが、よーーーくわかりました! この記事を読めば原作の味わいが増すこと必至! しかも、香港への理解まで深まっちゃう! 「寨民」こと「トワウォ」ファン、香港ファン、ともに必読です!

©Hong Kong LEI

©Hong Kong LEI

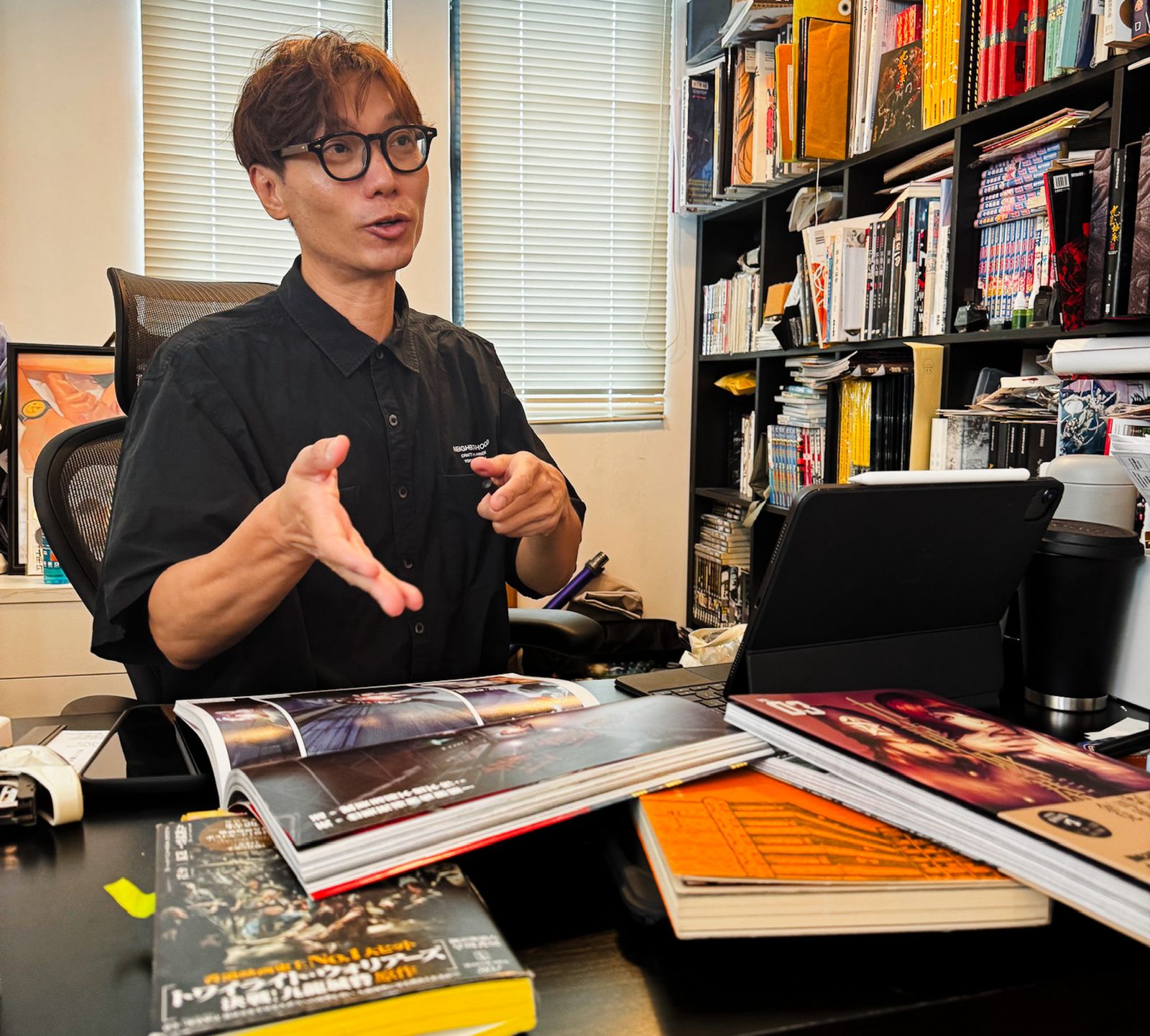

【ユー・イー(余兒)さんプロフィール】

小説家。漫画の原作者として活躍後、2008年に初の小説『九龍城砦』を出版。このシリーズ作品は漫画版も出版され、日本で「第七回日本国際漫画賞」に入選。2024年には映画化され、大ヒットを記録した。2013年に「創造館(Creation Cabin)」を設立。小説、漫画、児童絵本など幅広いジャンルの本を出版している。

LEI 今回はユー・イーさんの作品中に登場する、香港ならではのアイテム・事象についてお伺いしたいと思います。まずは何と言っても食事! 作品の中には印象的な食事シーンや香港ならではの料理が現れます。その背景について教えてください。

ユー・イー 食事の仕方には、人間の性格がよく表れると思います。わたしはよく食事中の人を観察しますが、例えば飲茶をする時、最初に食べ物にお箸をつけた人は「チャンスを手に入れるのに躊躇しない人だな」とか、打邊爐(香港式の鍋料理)の際、自分の好きなスパイスを独断で鍋に入れてしまう人は「他人を思いやらない人だな」など、人の内面に思いを巡らせます。また、食事シーンは「家族」を描写するのに最も適したシーンです。わたしは九龍城砦に暮らす人たちをひとつの家族だと考えているので、必然的に食事シーンが多く登場することになるんです。

〈叉蛋飯・叉焼飯〉

注目を集めた叉焼飯は、香港のアイコニックな料理であること、そして何よりおいしいことがこの料理を選んだ理由ですが、もうひとつ。これを香港で注文すると、普通、お店の人がその場で叉焼を切ってくれます。焼味(下味をつけて炙った肉料理の総称。通常肉は塊のまま店頭に吊るされている)担当のおじさんが大きな包丁をもって、肉の塊に立ち向かい、指を切り落とすんじゃないかと心配になるほど驚くべき速さで、しかも正確に豚肉をスライスしていく、その見事な技を描きたかったんです。

叉蛋飯 ©Hong Kong LEI

叉蛋飯 ©Hong Kong LEI

〈滷水雞翼〉

叉焼飯は外食として食べるのが一般的ですが、「滷水雞翼」は家族のだんらんの料理として選びました。これは鶏の手羽先を滷水というつけ汁に漬け込んだ後、調理した料理です。今はボトルに入った、出来あいのつけ汁も販売されていますが、昔は家庭で独自のものを作っていました。つまり家庭ごとに違う味付け、「家庭の味」がある料理なんです。実はそんなに好きな料理ではないんですが(笑)、妻がまだガールフレンドだった時、彼女の実家でこれを食べました。彼女の家庭の味、というのを味わったことは意義深く、いまでも強く記憶に残っています。

滷水雞翼 ©Hong Kong LEI

滷水雞翼 ©Hong Kong LEI

LEI 小説の中で、主人公である龍捲風の血が洗面器に溜まっているというシーンがありますが、そこではわざわざ「紅Aの洗面器」と表記しています。「紅A」は星光実業有限公司という香港の会社が作ったプラスチック製品のブランド名ですが、なぜわざわざブランド名を特定したのでしょうか?

ユー・イー わたしの他の作品では、時代感や時の流れがそれほど重要でない場合、日常品をあまり正確に描写することはありません。しかし、『九龍城砦』は1980年代が舞台だったため、特定のアイテムを意図的に織り込みました。その意図はふたつあります。

まず、実際にその時代の香港を生きた人々にとって、これらのアイテムは共有された集団的記憶だからです。アイテムを登場させることで背景が瞬時に認識されて、同時に共鳴、共感を生み出すことができます。ふたつ目は、その後に生まれた世代や、日本を含むほかの文化的背景を持つ読者に対して、当時の日常生活をより生き生きと具体的に想像する手がかりを与えようと思ったためです。

ユー・イーさんの祖父はよく九龍城そばにあった映画館に連れて行ってくれた。それが、ユー・イーさんのクリエイティブな精神に大きな影響を与えたという。Photo courtesy of Yuyi

ユー・イーさんの祖父はよく九龍城そばにあった映画館に連れて行ってくれた。それが、ユー・イーさんのクリエイティブな精神に大きな影響を与えたという。Photo courtesy of Yuyi

紅Aは80年代の香港の労働者階級の家庭ではまさに生活必需品でした。例えばわたしは幼い頃、祖父が住んでいた公団で過ごすことが多かったんですが、トイレ、キッチン、シャワーなどの設備は各部屋にはなく、各階の一カ所にまとまっていました。そこにはお湯がないので、シャワーを浴びる時には自室でお湯をくんで、運ぶ必要があったんですが、その時に使ったのが紅Aのバケツです。

九龍城寨もそうですが、当時の下町では水道が引かれていない場所も多くて、断水も頻繁に起こりました。そんな時、水汲みに活躍するのはやっぱり紅Aのバケツ。「紅A」とブランド名を出すことで、香港人にはこういった一連の集団記憶が呼び起こされるんです。

紅Aのバケツ、洗面器は今も多くの家庭で活躍中。©Hong Kong LEI

紅Aのバケツ、洗面器は今も多くの家庭で活躍中。©Hong Kong LEI

LEI 小説の登場人物はみな、個性豊かで魅力的です。そして、それぞれユニークな名前が付けられていますが、どのような意味を持たせたのですか?

ユー・イー 現実の生活では、親が子どもに名前を付ける際、新生児への希望や願いを込めますよね。子どもが成長したら、こういう性格になって欲しい、こんな運命をたどって欲しいと。わたしは、小説家はキャラクターにとって親や長老のような存在だと考えているので、名前を付ける際、キャラクターの性格や運命に対する期待を込めます。嬉しいのは、これらの名前が日本に渡っても、読者が漢字を通しておおよその意味をすぐに認識してくれることです。発音に馴染みがなくても、漢字がキャラクターの本質への手がかりを提供してくれます。

信一:自分の中でも思い入れが強い名前の一つです。「信」はもちろん信用できる、立派な人間という意味です。「一」は「一諾千金」、一つの約束は千の金にも値するという、彼の人格を表現するのにぴったりの意味の言葉が由来です。そうそう、日本では「信一」という名の子どもを持つファンの方からサインを頼まれました。色紙に「信一」と記した時は本当に嬉しかったですね。

十二少:「十二」の部分はこのキャラクターが戦いで12連勝した過去を持つことに由来しています。広東語では名前に「少」を付けて敬意を示すことがあり、「若旦那」というニュアンスを持っています。また、この名前には香港映画へのオマージュも込めました。『アンディ・ラウの九龍帝王』(原題:廟街十二少)でアンディ・ラウ(劉徳華)が演じた「唐十二」役や、『ルージュ』(原題:胭脂扣)でレスリー・チャン(張國榮)が演じた「十二少」役です。これらの映画はわたしに強い影響を与えてくれました。

藍男:中国文化において、男の子の誕生を望む親が女の子を授かると、娘の名前に「男(ナン)」という字を含めることが一般的です。その子が男の子のように有能になることを期待する表現です。しかし、わたしの作品の中では彼女をより強く、性別にとらわれない女性キャラクターとして描くという意図でこの名前を選びました。彼女の父、ラン・サム(藍森)もまた、彼女が強い女の子に成長することを望んでいました。また、広東語の発音「ラン・ナン」は、1980年代に大人気だった日本の漫画『タッチ』のヒロイン浅倉南の名前に似せています。(注:南ちゃんは香港では「ナン・ナン(南南)」と呼ばれていました)、わたし自身もこの作品が大好きですし、当時を知っている読者にノスタルジーを呼び起こしたいと思いました。

©Hong Kong LEI

©Hong Kong LEI

LEI 作品に登場するアイテムやキャラクター名、食事など、ディテールに香港の歴史的、文化的要素が込められていることがとても良くわかりました! 最後にユー・イーさんの今後のプロジェクトなど、教えてください。

ユー・イー 日本では今後、『龍頭』と『信一傳』の日本語版が出版されます。『終章』の出版日は未定の様です。わたしたちの方では香港料理と香港観光に関するガイドブックの出版を計画しています。小説に登場する食べ物や場所などをそのまま紹介する予定で、本物の香港を楽しんでいただけるものになるはずです。来年の香港ブックフェアまでに出版できることを期待しています。

これらのプロジェクトを通して、文化的にも文学的にも香港への興味を高められたらいいなと思っています。

©Hong Kong LEI

©Hong Kong LEI

インタビューを終えて

インタビュー最初は落ち着きをたたえ、もの静かな印象だったユー・イーさんは、作品の話、香港の話になると一転、熱い語り口に。そして終始口にしていたのが、日本のファンへの感謝の言葉。日本のファンからの贈り物も大切にしているとのこと。冷めやらぬ日本での「トワウォ」ブーム。ユー・イーさんの方も日本のファンに熱い思いを抱いている様子。この相思相愛関係、まだまだ続きそうです。

取材・文:紅磡リンダ(編集部)

通訳:Danny Cheng

編集:大西望(編集部)

Hong Kong LEI (ホンコン・レイ) は、香港の生活をもっと楽しくする女性や家族向けライフスタイルマガジンです。

コメントをありがとうございます。コメントは承認審査後に閲覧可能になります。少々お待ちください

2 件の意見

コメントありがとうございます!「藍男」の名前はユー・イーさんにとって思い入れの深いものの様でした。読者の皆さまに正しくご理解いただけることは、彼にとっても嬉しいことだと思います。本記事をきっかけに、作品や香港の魅力をさらに感じていただけたら幸いです。香港にいらっしゃった際には、是非本場のお料理をお楽しみくださいね!(編集部より)

名前のエピソードとてもありがたいです!藍男は特に気になっていたので大変スッキリしました。小説に出てくる滷水雞翼も実際に現地へ行って食べてみようとおもいます!