2025/06/23

現在、駅構内で多数見られる、こちらのポスター。香港在住の皆様、何となく気になっていませんか? また、6月11日までパシフィック・プレイス一階で行われていた、牡蠣についての展示を目にした読者もいらっしゃるのではないでしょうか?

これらは、The Nature Conservancy(大自然保護協会、以下TNC)が現在行なっている『香港の牡蠣礁保護』キャンペーンの一環なのです(香港では牡蠣は「蠔(ホウ)」です)。

領土の95%が海に囲まれているこの地で生活するわたしたちにとって、海の環境問題は切実なもの。でも、なぜ牡蠣なのか? 今回、このTNCのキャンペーンとともに、牡蠣を通して見る、香港とその海洋問題を、ご紹介したいと思います。

后海灣(Deep Bay)沿に位置する下白泥(Ha Pak Nai)のマングローブ林 。©Tom Chan /TNC

后海灣(Deep Bay)沿に位置する下白泥(Ha Pak Nai)のマングローブ林 。©Tom Chan /TNC

香港と牡蠣の歴史

今から1000年ほど前の9世紀末、広州で役人をしていた劉恂が著した『嶺表録異』の中に、海の怪物が牡蠣を収穫し火で焼いて殻を開ける、という記述があります。同年代の他の詩歌にも「牡蠣はおいしい」というような記述があり、広州や香港の位置する珠江デルタ地域では、この時代までには既に人々が牡蠣を食していたと思われます。

また、牡蠣は食用だけでなく、食べた後の貝殻を高温で熱し石灰を作っていたことも知られています。何世紀にも渡り、石灰を元に紙を作ったり、建物の塗装をしたり、畑の肥料としたり。このように牡蠣がもたらす恩恵は大きかったと想像されます。

(これらはTNCの牡蠣礁保護活動についてのドキュメンタリー映画、City of Shells(原題:香江遺礁・現在オンラインで視聴可能)の中で紹介されています。)

流浮山(Lau Fau Shan)の牡蠣の養殖場。こちらの「浮排養殖」は、水面に竹製のイカダを浮かせ、籠やロープを使い牡蠣を海中に吊るし育てます。© Mike Sakas

流浮山(Lau Fau Shan)の牡蠣の養殖場。こちらの「浮排養殖」は、水面に竹製のイカダを浮かせ、籠やロープを使い牡蠣を海中に吊るし育てます。© Mike Sakas

そして牡蠣の伝統的な養殖は香港では少なくとも約700年前から行われており、その養殖技術は香港の無形文化遺産として登録されています。現在も元朗区にある流浮山(Lau Fau Shan)は牡蠣の養殖で有名です。(地域は、ロマンチックな夕日が見られる観光地としても知られていますので、デートにどうぞ。)

牡蠣と香港といえば、1888年に李錦記社によって発明(?)されたオイスターソースも香港発祥ですね。

牡蠣が生息する牡蠣礁って何?

さて、タイトルにある牡蠣礁(広東語で『蠔礁』)ですが、皆様、実物を目にしたことがありますか?

白泥(Pak Nai)の潮間帯にある牡蠣礁。© Kyle Obermann

白泥(Pak Nai)の潮間帯にある牡蠣礁。© Kyle Obermann

写真から、貝たちが「これでもか!」というくらいにひしめき合っている様子がおわかりいただけますでしょうか? このように、干潟や内湾などの浅海で、牡蠣類の貝が積み重なったようにしてできているのが牡蠣礁です。日本でも有明海の牡蠣礁が有名ですね。

なんで牡蠣礁を保護? 彼らがもたらす恩恵がすごいから!

珊瑚礁たちに比べるとあまり見栄えがしない牡蠣礁。でも、見た目で判断してはいけません! この牡蠣礁が海洋にもたらす恩恵たるや、すごいんです。

牡蠣礁は、このように牡蠣が重なり合ってできている

牡蠣礁は、このように牡蠣が重なり合ってできている

その凄さを、TNCおよびその他の資料を元にご紹介いたしましょう。

一つ目は、なんと言ったって牡蠣はおいしい。上述の流浮山では蠔豉(ホウシー)と呼ばれる干し牡蠣が有名ですが、オムレツにしてもよし、鍋に入れるもよし!! 栄養価も高いぷりぷり牡蠣を食べて、わたし達は心も体もハッピーになれます。

二つ目は、このひしめき合う牡蠣が作り出す複雑な形によって、ここに様々な稚魚や蟹などが、安心して生活できるというのです。確かに、外敵からも襲われにくく、荒い波にも、のまれにくい。日陰になるから夏は涼しい。牡蠣礁は多様な海洋生物に安全で快適な生活の場を提供しているわけです。

三つ目として、牡蠣のフィルター能力! 牡蠣は海中のプランクトンやその他の有機物を餌として取り込むことで、海水を綺麗にします。

薄汚く濁った水の中に、ポンと牡蠣を置いている映像を見たのですが……早送りすると、どんどん水の透明度が上がっていくのがわかります。牡蠣の種類にもよるようですが、一日あたり最大960リットルの水をフィルターできる牡蠣もいるそうです。一般家庭の浴槽が200リットルですから、それの5倍近くを綺麗にできるという。うちの浄水器も今日から牡蠣に変えようかな!?

白泥の干潟は多様な海洋生物が住む場所。水質の改善によって、絶滅危惧種に指定されているカブトガニの個体数が増えたという。©Tom Chan /TNC

白泥の干潟は多様な海洋生物が住む場所。水質の改善によって、絶滅危惧種に指定されているカブトガニの個体数が増えたという。©Tom Chan /TNC

そして、最後、四つ目。牡蠣礁には波を抑える効果があり、それゆえに、沿岸侵食を防ぐことができるとか。

どうですか。牡蠣礁を守ることで、おいしい牡蠣、おいしい海産物、透き通る海、沿岸侵食防止が期待できるのです。

でも85%が既に失われてしまった

話がちょっと逸れますが、もし会社で社長に「不景気で、我が社の資産の85%が失われました」と言われたら、皆様どうでしょうか。「しょうがないね」では済みません。「めっちゃ、やばい」と、動悸息切れ、眩暈がすることでしょう。

香港の牡蠣も今、そんな「めっちゃ、やばい」状況にあります。

TNCは白泥(Pk Nai)で、廃棄された牡蠣養殖用のコンクリートを再利用して、島状に並べ、牡蠣礁を復元する作業をしている。©Tom Chan /TNC

TNCは白泥(Pk Nai)で、廃棄された牡蠣養殖用のコンクリートを再利用して、島状に並べ、牡蠣礁を復元する作業をしている。©Tom Chan /TNC

TNCの資料によれば、環境汚染、埋め立て、気候変動などの影響によって、過去200年間で、なんと世界の貝類生態系の85%以上が失われてしまったといいます。香港の貝類生態系も例外ではありません。

香港には5,900種以上の多様な海洋生物が生息していますが、海洋保護の取り組みは遅れており、香港の海域の約6%しか保護の対象になっていません。これは世界が30%を目標にしているのに対し、大きな遅れです。既に85%も失われているというのに、保護対象区域にない牡蠣礁を含む多くの生物の生息地は、今後も消失の脅威にさらされ続けることでしょう。

わたしたちに何ができる?

一般人のわたしが、香港の開発計画を止めることはできませんし、牡蠣の養殖も始められません。でも、だからといって諦めることはありません。

TNCは現在、調査や研究を通し、牡蠣礁の保護と復元を試みています。彼らが科学に基づいたデータを元に牡蠣礁の重要性を訴えることで、海洋保護区を広げることも可能になるでしょう。

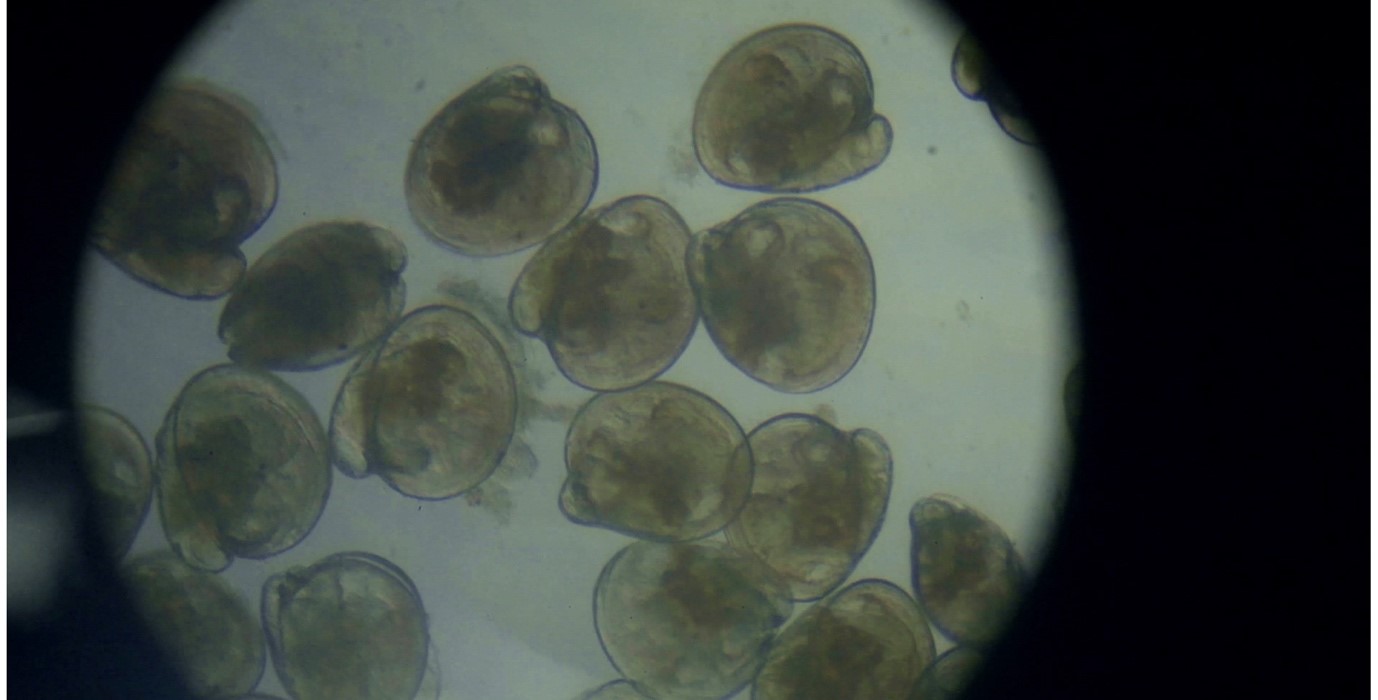

顕微鏡で覗いた牡蠣の赤ちゃんたち。これを海に戻します。© Mike Sakas

顕微鏡で覗いた牡蠣の赤ちゃんたち。これを海に戻します。© Mike Sakas

わたしたちができることは、1、この危機的状況を知り、それをより多くの人に知ってもらい、興味を持ってもらうこと。2、TNCの活動が意義のあるものだと思ったら、彼らに募金という形で賛同することもできます。3、7月11日まで、生物多様性戦略行動計画(BSAP)に関するパブリックコメントを募集しているので、農林漁業保全局(漁農護理署)へTNCサイト内のテンプレートを使って意見を送ることも可能です。

またTNCでは、学生や興味のある方を対象に、陸と海とのつながりについて学んだり、彼らの環境保全活動の体験ができる野外学習(フィールドトリップ)も白泥で行っています。(問い合わせは natureworkshk@tnc.org まで)

香港在来種である香港牡蠣 ©TNC

香港在来種である香港牡蠣 ©TNC

何もしなければ、何も変わりません。いずれ、香港の美しい海から多様な海洋生物たちが姿を消していってしまうでしょう。

でも一人一人が、小さくてもいい、何か行動に出れば、きっと、それは香港の牡蠣礁、ひいては海洋問題の改善、そして、自然豊かな未来につながるはず。

なお、TNCのサイトはこちら。また、牡蠣礁の保護に関してのドキュメンタリーも香港域内では無料で鑑賞することができますので、ご興味のある方はこちらからどうぞ。

取材・文 小林杏(編集部)

LEIの地球温暖化に関する過去記事もご参照ください。

【LEIスタッフがおすすめする親子で読みたい本のご紹介】村木風海著『火星に住むつもりです〜二酸化炭素が地球を救う〜』 – 香港で暮らす編集者が送るカルチャー、イベント情報 HONG KONG LEI

Hong Kong LEI (ホンコン・レイ) は、香港の生活をもっと楽しくする女性や家族向けライフスタイルマガジンです。

コメントをありがとうございます。コメントは承認審査後に閲覧可能になります。少々お待ちください